模試受検後は「解き直しをしましょう。」とよく言われます。間違えたところをできるようにすれば、それだけ学力は向上します。(できるようになれば、なのです)

でも、「間違えた問題をもう一回解く」のは骨の折れる作業です。できなかった問題なのですから。難しすぎて歯が立たなかったり、他の勉強が忙しかったりすると、つい後回しになってしまいがち。模試の結果が返却されてから解き直そうとすると、すでに受検時の記憶がなかったりします。

今回は少し違う切り口で、「今後の課題発見と対策の検討」のための模試の活かし方についてお話します。なぜ間違えたのかを掘り下げることにより、今後の対策をかんがえる方法です。解き直しは、間違えた問題のうち「今解けているべき」問題に絞ります。

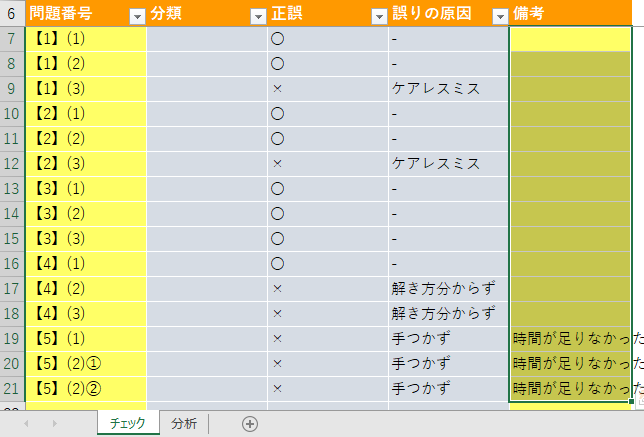

1、受検直後のチェック

解答を見てすぐに答え合わせ

できれば模試当日、遅くとも翌日に、忘れないうちにこれだけはやりましょう。

模試が終わるとすぐに解答・解説が配られるはずなので、すぐに答え合わせをしてください。

誤りの原因をチェック

一問一問、下記のようにリストにします。

この「結果チェック&分析シート」のフォーマットはこちら

正誤

問題用紙に写した回答と解答を照らし合わせます。問題用紙に解答を写し忘れないようにしましょう。

誤りの原因

大体下記のように分類できると思われます。

①未習:まだ習っていない、勉強していない範囲の問題

➁未定着:習ったはず、勉強したはずだが、忘れてしまった(解けなかった)問題

➂解き方分からず:既習範囲だが、解いたことがないタイプの問題

④ケアレスミス:計算ミス、読み間違え、解答欄間違えなど

⑤手つかず:主に時間の関係で飛ばしてしまった、もしくはその問題まで到達できなかった

2、解き直し

一週間以内には解き直しをしたいところですが、すべて解き直す必要はありません。

未習分野は飛ばす

未習範囲があれば、とっておいてその単元の学習後に解いてみましょう。おすすめは、次回の模試の前に練習として解いてみることです。

解説を読んでわかる問題のみ解き直し

解説を読んでも分からない問題は、おそらく今の自分のレベルとかけ離れた問題だと思われます。

分からない問題に時間をかけるよりは、解説を見れば解ける問題を、解説を見なくても解けるように練習するほうが「時間 対 効果」が高いです。

もちろん、せっかく解き直したら次の日、何も見ないで解けるかどうか試してみましょう。

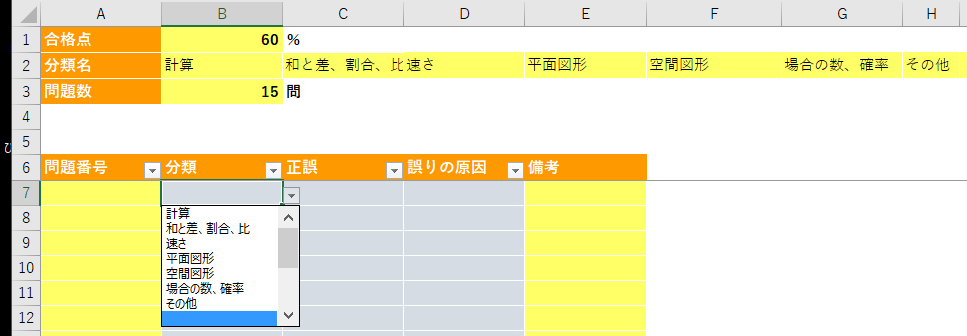

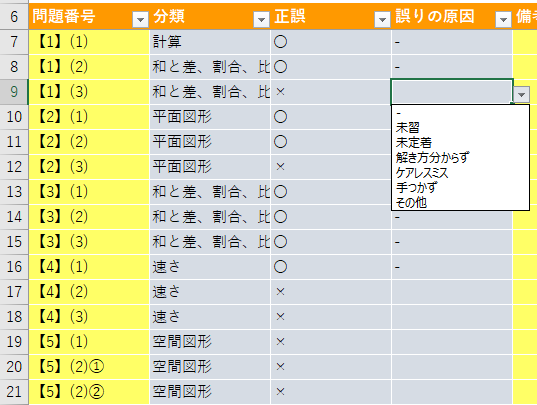

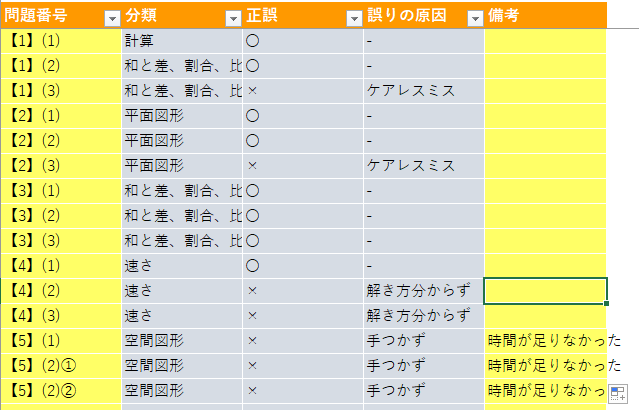

3、間違い分析

分析シートを使おう

上記でも紹介した「結果チェック&分析シート」を使います。(使わなくても同じように分析はできます)

2行目の分類名を入力すると、B列の選択肢から選べるようになります。

分類名は、模試にも書いてある単元名で問題ありません。

![]()

実際解き直しをしてみて、上記1でリストアップした誤りの理由を再度見直し、更新します。

課題を発見する

こちらのシートは、シート2が「分析」用で、上記に入力した内容を自動で集計できるようになっています。

分類ごとに見る

正解率を分類ごとに見て、苦手分野は特にありそうでしょうか。

未習の場合を除いて、気になる分野は時間を決めて復習したほうがよいです。

(土日等に時間を取ってやるか、どうしても時間がなければ学校の夏休み等に必ず復習しましょう。もしくは、塾の分野別特訓に参加したり、個別指導、家庭教師等に集中特訓してもらうのも良いでしょう。)

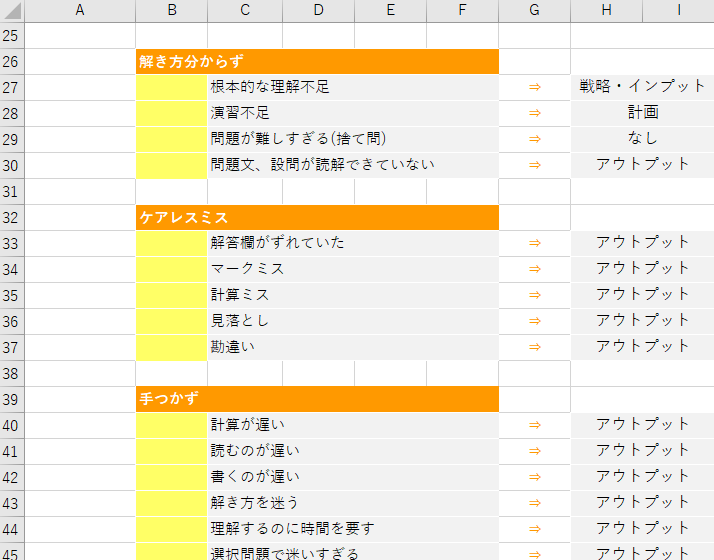

誤りの原因ごとに見る(掘り下げ)

どんな誤りが多いでしょうか。それを見て今後の方針を考えましょう。

シートの13行目からは「掘り下げ」となっています。

それぞれの誤りの原因をさらに細かく掘り下げて、今後の改善につなげていくことができます。

ちなみにこのブログはPDCAの考え方に基づいて書かれています。

4、改善策の検討

それでは、1つずつ説明していきますので、気になる項目だけ読んでみてください。

①「未習」の原因と「対策」

計画より遅れている

→ 計画通りに勉強が進まないのは、「実行」の習慣に問題があるかもしれません。例えば帰宅するとついダラダラしていまい勉強の開始が遅れてしまうなら、勉強の開始時間にチャイムが鳴るようにするなど、わかりやすい合図を決めるのも良いでしょう。(もちろん、子供が納得してチャイムを守ってくれることが大切です)

計画自体が遅すぎる

→ 計画通りには実行できていた場合、計画自体の見直しが必要かもしれません。例えば模試を全く意識せずに勉強スケジュールを組んでいたところを、次回の模試の単元を意識して普段の勉強に取り入れてみるのもおすすめです。(単元の順番を変える等)

学習した教材に載っていない問題が多い

→ 教材の内容が模試の内容には合っていないことが考えられます。例えば、基礎固めのために基本問題中心の教材を使っている、というように意図があるのであれば問題ないでしょう。しかし、あきらかに定番問題なのに載っていない場合、その教材だけでは不十分ですのでサブ教材の追加、場合によっては見直すなど、戦略の見直しが必要になります。

➁未定着の「原因」と「対策」

復習時間(回数)が足りない

→ 毎日やる問題の数を減らし、その分の時間を復習に充ててみましょう。定着の仕方には個人差があり、自分はどんなタイミングで何回くらい復習すれば定着するのか把握したうえで、計画の修正をしていくことが大切です。

勉強方法、手順が適切でない

→ 復習の回数以外の原因として考えられるのは、例えば「ただ眺めている」勉強方法です。記憶を定着させるには、視覚だけでなく「五感」を色々刺激すると効果的です。そのため、「書く」「音読する」などをセットにするとインプットしやすいのです。

詳しくはこちら

一度に覚える情報量が多すぎる

→人間、一度にインプットできるのは7個程度と言われています。だから、一日にたくさん勉強しても一日の終わりにやるともう忘れていたりします。かといって一日7問という訳には行きませんよね。7問前後で1回ストップして、さらっと見直すだけでも違いますよ。

詳しくはこちら

アウトプットばかりしている

→ 問題を解くのが大好きな「結果重視タイプ」だと、とにかく次々と解きたがります。それは勉強のお楽しみタイムとして気晴らしにやってもらうとして、「アウトプット」したら「インプット」に結びつくよう、計画の段階である程度復習する時間を設ける必要があります。

正しく理解できていない

→ 勘違いして理解していたり機械的に覚えていたりする場合は、一度保護者や先生が隣について一緒に問題を解く、などしてみてください。その分野をもう一度基礎からインプットし直したり、場合によっては家庭教師をつける、塾・先生を変えるなどの戦略の見直しが必要になるかもしれません。

➂解き方分からずの「原因」と「対策」

根本的な理解不足

→ 特に応用問題になると、初めて見る問題も増えてきますが、解法を機械的に暗記しただけの勉強方法だと通用しなくなります。その段階になって初めて理解できていないことに気づくこともあります。上記と同様、もう一度基礎からインプットし直したり、場合によっては家庭教師をつける、塾・先生を変えるなどの戦略の見直しが必要になるかもしれません。

演習不足

→ まだまだ「アウトプット」の練習が足りないということです。問題の種類と数をこなして、引き出しを増やすこと、どんな問われ方をしたらどの知識や解法が有効か素早く引き出しを開けるようにすることが必要となります。

問題が難しすぎる(捨て問)

→ 入試問題では、満点を取る必要はありません。いわゆる「捨て問」と呼ばれる問題が含まれていることもあり、その問題を解こうとすると膨大な時間がかかったり、難しくて解けなかったりします。どれが「捨て問」かという判断を素早くできることも入試の能力の一つです。

問題文、設問が読解できていない

→ 問題文、設問が長くなるとそれだけで難しく感じますし、実際解くのに時間がかかります。入試には、わざと間違えを誘導するような設問が隠されており、慌てて解くと、必ずその「罠」に引っかかるようにできています。アウトプットの練習をする際にも設問・問題の引っかかりそうなポイントは線を引いて読むようにしましょう。

④ケアレスミスの「原因」と「対策」

解答欄がずれていた

→ 解答欄に記入する際、必ず問題番号を心の中で読み上げる習慣をつけます。

計算ミス

→ 計算ミスが多い場合は、基礎計算力が十分についていないと考えてください。小学校低学年レベルの繰り上がりや繰り下がりの計算は暗記していますか?2桁以上の計算を暗算できますか?中学受験レベルでは、2乗の式の答えもある程度覚えていた方が良いです。毎日、基礎計算はドリルを買って時間を計って練習しましょう。

見落とし

→ 見落としが多い場合は、読解力が十分についていない可能性が高いです。読むのが遅いため、慌てて読むと大事なところまで読み飛ばしてしまうのです。これも毎日の訓練です。簡単な文章でも良いので毎日速読の練習をしましょう。(速読はアプリや教室もあります。短時間で効果がみられることもあります)

勘違い

→ 勘違いが多いのは、慎重さに欠ける性格によるところが大きいです。私がそうです。子どものときはケアレスミスが多すぎて泣きました。そんな私でも今は事務職をやって正確さを求められる仕事をすることができるようになりました。

対策は、ミスをしたら、次同じミスをしないためにはどうしたらよいか考えて、次から実行することです。「ミスノート」をつけていくのも効果的です。そして、よくあるミスはチェックリストにして、普段から、問題を解いたらいつもチェックリストに沿って見直しするようにして、習慣をつけていきましょう。

詳しくはこちらに書きました

⑤手つかずの「原因」と「対策」

計算が遅い

→上記の計算ミスと同様です。基礎計算力が十分についていないと考えてください。小学校低学年レベルの繰り上がりや繰り下がりの計算は暗記していますか?2桁以上の計算を暗算できますか?中学受験レベルでは、2乗の式の答えもある程度覚えていた方が良いです。毎日、基礎計算はドリルを買って時間を計って練習しましょう。

読むのが遅い

→ 上記の見落としと同様、読解力が十分についていない可能性が高いです。読むのが遅いため、慌てて読むと大事なところまで読み飛ばしてしまうのです。これも毎日の訓練です。簡単な文章でも良いので毎日速読の練習をしましょう。(速読はアプリや教室もあります。短時間で効果がみられることもあります)

書くのが遅い

→ これも訓練です。練習すれば、速く書いてもきれいな字が書けるようになります。

解き方を迷う

→ 難しい問題になればなるほど、問題の解き方を試行錯誤するのは当然です。ただ、制限時間が決まっています。テストを解くときは、始めに各問題の時間配分を決めるようにしましょう。

もしくは、模試も予め設問数はおおよそ決まっていますので、予め決めておいても良いでしょう。

理解するのに時間を要す

→ 初めて見る問題だとやっぱり理解には時間がかかります。色々な問題を解き、解法をたくさん身につけましょう。

選択問題で迷いすぎる

→ 選択問題を解くコツを身につけましょう。

詳しくはこちら

まとめ

塾で働いていたときにテスト後に毎回上記のように間違い分析をしていました。「なぜ点数が取れなかったのか」の原因が、自分が思っていたのと実際は違うことを分かってもらえました。

自分の課題を正しく把握し、そのたびに対策を講じていると、たとえゆっくりではあっても確実に改善されていきます。そうするといつか思ってもみなかった成長がみられるはずです。